Le type qui avait “ouvert” le squat des Electric Chairs au 8, Queensgate Place, près de Gloucester Road à deux portes de l’ambassade du Koweit, était un aventurier irlandais répondant au blaze de Peter McCarthy.

Peter était du genre alcoolo et bagarreur. Il n’avait peur de rien, surtout quand il avait pris sa tisane et sortait tous les soirs dans les meilleurs plans rock. Il habitait je ne sais où, mais de temps en temps il débarquait en pleine nuit pour dormir dans la piaule à côté de la mienne, qu’il estimait faire partie de son fief puisqu’il avait été le premier à rentrer dans la maison un jour. Le premier qui protestait quand Peter arrivait bourré en pleine nuit avait affaire à lui et personne ne la ramenait trop. Il permettait en fait à quatre personnes de vivre sans loyer – sans parler de Carl, le voisin rouquin et barbu de l’appart juste au-dessus de ma chambre, qui avait été dans les forces d’intervention anti-terroristes du MI6 et n’était pas commode du tout. Il avait une femme, un bébé et n’aimait pas que je passe de la musique fort le soir. Un jour les Electric Chairs ont fait une fête, un type bourré avait pissé dans la rue par le balcon du premier, Carl l’a vu de sa fenêtre et il est descendu du troisième pour le virer à coups de pieds au cul. Faut dire que c’était un coup à avoir des emmerdes avec les perdreaux et notre squat était précaire.

Henry Padovani venait souvent nous rendre visite au squat de Private Vices du 78 Abingdon Road l’année d’avant. Il me montrait des plans de guitare et me faisait découvrir des disques soixante que Wayne lui avait fait connaître, comme les Ventures et la fameuse compile psyché Nuggets de Lenny Kaye. Quand Henry a quitté The Police en 1977, il a rejoint Wayne Country & the Electric Chairs et, après son mariage au printemps 1979, où j’étais invité, son épouse Kristina, une journaliste suédoise aussi blonde que spécialisée dans le rock, a voulu quitter le squat du groupe. On la comprend : au premier, le batteur des Chairs J.J. Johnson jouait de la trompette le jour, au deuxième, le bassiste Val Haller jouait du synthé la nuit et Henry de la guitare électrique tout le temps. Henry et Kristina ont pris un appart à Vauxhall, au sud de la Tamise et Henry m’a très gentiment proposé de reprendre sa piaule dans le squat de son groupe. À vrai dire ça m’a sauvé la vie. Entretemps Jonathan et sa copine australienne Ruth avaient repris la chambre de Padovani. Ils prenaient tous les deux des amphés et écoutaient Bowie en boucle nuit et jour, c’était absolument pénible, surtout la chanson de Kurt Weill là, “Alabama Song” “show me the way to the next whisky bar, oh don’t ask me why”, je ne peux plus blairer ce morceau depuis. Donc comme ils squattaient maintenant la chambre de Padovani il ne restait qu’une pièce dispo, l’ex chambre de Wayne County, le travesti punk, tout un poème. Pour que sa peau reste bien blanche Wayne avait collé une espèce de papier pelure rose sur les carreaux et il avait cloué les fenêtres pour qu’on ne puisse pas les ouvrir. Comme ça il/elle restait dans une semi-obscurité bien sinistre qui allait bien avec l’ambiance générale de cette immense maison victorienne délabrée dont seul les étages étaient habités — par nous. Le rez-de-chaussée était désert, pas chauffé et servait d’entrepôt pour mes BD, mes cartons. Les fenêtres étaient couvertes par des volets cloués. Un vrai squat quoi. On racontait que Johnny Thunders avait habité là un temps et des copains à lui avaient peint des dieux égyptiens géants à même les murs. Il y avait au moins quatre mètres de plafond, c’était une maison de la haute société et ces profils égyptiens immenses, en pied, bizarres, donnaient le ton du délire général dans la baraque. Henry m’avait bien dit “il y a une mauvaise ambiance dans cette maison, elle est comme hantée, essaye de trouver mieux.” Mais je n’avais pas mieux.

Il faisait froid, très froid, il y avait des courants d’air, des couloirs trop longs et un côté château sans lumière pas très accueillant. En m’installant dans la chambre de Wayne j’avais amené dans mes bagages James, vingt ans, qui nous avait hébergés pendant un an, moi et mon groupe Private Vices, dans la maison de ses parents pas très loin de là. Ses parents s’étaient barrés à New York et un jour ils ont décidé de virer tout le monde. On s’était tous retrouvés à la rue et la moitié du groupe dans la poudre. James je lui devais bien ça. Il restait une piaule au deuxième à Queensgate et il a réussi à convaincre mes voisins de palier qu’il était un garçon bien sous tous rapports. En fait James était accro à l’héro comme une merde, il ne se lavait jamais et en quelques semaines sa chambre a ressemblé à une poubelle mais en pire. Il essayait de décrocher et prenait de la méthadone, un substitut thérapeutique à la con encore plus addictif que le bourrin, très dur à arrêter. Son dealer de métha avait une peau tellement gris-vert qu’on l’appelait Dead Alan. Plus classe plus rock tu meurs : Dead Alan. Ça faisait marrer tout le monde sauf moi. Je détestais ces ondes héro métha morbides et je n’avais pas spécialement envie de tomber sur Dead Alan quand j’allais aux cagoinces. Comme son nom l’indique il avait l’air d’un mort vivant et les vibrations générales étaient vraiment sinistres.

Je vivais la nuit et quand Peter McCarthy l’Irlandais sonnait (il y avait un fil avec une sonnette à ma fenêtre), c’était chez moi que ça faisait dring parce que je lui ouvrais. Les autres faisaient le mort. Ils étaient anglais, les Anglais détestent les Irlandais, ils ont failli lyncher Oscar Wilde, alors un clodo comme Peter, tu penses bien qu’il allait pioncer dehors. Mais je descendais lui ouvrir dans la pénombre du hall gigantesque et inhabité, tout en bas, dans les courants d’air. Résultat Peter m’aimait bien. Il m’encourageait parce que je bossais la guitare seulâbre dans mon placard du deuxième et ça j’appréciais, car tout le monde se fout toujours du fait que tu joues de la gratte. Ça n’intéresse personne. Mais lui me disait toujours “tu deviendras célèbre avec ton style Bo Diddley” (j’adorais Bo Diddley et je bossais ses plans).

Et puis j’étais français comme son grand pote Padovani, ça aidait. Peter avait trois obsessions : 1) séduire la belle Nicky, une jolie brune anglaise dont la famille ne voulait pas entendre parler d’un SDF irlandais (il a réussi à se marier avec elle deux ans plus tard) ; 2) échapper à l’IRA (Irish Republican Army) qui voulait paraît-il sa peau je ne sais pas pourquoi, sans doute une sombre histoire de bagarre. Peter carburait à la bière et il était bien allumé ; il avait aussi des problèmes avec la famille de Nicky qui voulait lui faire la peau paraît-il. Et 3) devenir le manager d’un groupe de rock qu’il allait découvrir et rendre célèbre. La scène rock de Londres en 1980 ne manquait pas de zozos allumés dans son genre mais Peter était gratiné. Et donc comme ça, le Peter débarquait en pleine nuit après avoir sauté d’un taxi à un feu rouge sans payer, il sonnait à ma porte pendant que le taxi furibard tournait dans le quartier pour le retrouver et lui faire la peau. Je lui ouvrais et il allait dormir dans la poubelle de James, la piaule en face sur mon palier ou sur le canapé du salon. Personne n’osait le virer. Il repartait le soir à la recherche du groupe du siècle mais ne le trouvait pas.

Et un beau jour, Peter l’Irlandais m’a annoncé qu’il partait pour New York à la recherche des stars de demain. Évidemment je ne l’ai pas pris au sérieux vu son CV de cafard mais il a disparu un bon mois.

À son retour il a débarqué une nuit en m’expliquant qu’il avait découvert un groupe de rock génial et qu’ils allaient arriver bientôt. Je n’en croyais pas un mot bien sûr mais il a sorti de sa hotte une cassette, une maquette du groupe qu’il avait “découvert”. Il y avait mon numéro de téléphone dessus parce que, a-t-il dit, il fallait que je le prévienne quand ils arriveraient et qu’il n’avait pas le téléphone. Tu parles d’une histoire. Comme il n’avait pas le téléphone comment voulais-tu que je le prévienne ? Le nom du groupe était griffonné à la va-vite sur la cassette : “Bryan & the Tomcats”. Je l’ai encore. J’ai écouté ça une fois d’une oreille distraite, c’était une sorte de rockabilly, mais franchement un peu mou — pas terrible. Il y avait un morceau à eux et une reprise ou deux. Et je n’y ai pas prêté attention plus que ça. Je m’y connaissais car en plus je venais de signer un article dans Best sur le rockab anglais de l’époque : les vétérans Crazy Cavan, Whirlwind, les Flying Saucers, Matchbox et compagnie. Ils étaient tous vraiment bons et je connaissais le dossier.

Et voilà-t’y pas qu’une semaine plus tard, le téléphone a sonné. “Salut, est-ce que je peux parler à Peter ?” C’était le Ricain, le Bryan de la cassette. Mais, ai-je bafouillé, Peter, personne ne sait où il est. — “Comment ça ? Il n’est pas là ? On vient d’arriver à l’aéroport d’Heathrow avec ma guitare et tout et on ne sait pas où dormir ! Il avait promis de nous loger !”. Moi, emmerdé comme il se doit connaissant le Peter, je lui dis de rappeler dans dix minutes. Pas question d’inviter trois Ricains immigrés en fuite sans l’accord de mes coreligionnaires rock du squat. “Quoi ? Un groupe de rockabilly de New York ! Sûrement pas !” a tonné Val Haller, bassiste des Electric Chairs, mon voisin de palier numéro deux. “On a déjà eu Levi & The Rockats,” un groupe de rockab qui vient de partir s’installer à New York et a filé à l’anglaise sans payer la facture de téléphone du squat — avec un paquet d’appels à l’étranger au compteur. — “On a déjà donné ! Non c’est non !”. J’ai pris la défense de Bryan : ils se sont fait baratiner par l’affreux Irlandais, ce filou de Peter et ils ne savent pas où dormir ! C’est pas de leur faute ! Prenons-les au moins pour une nuit ils sont à la rue ! Après tractations, j’ai gagné.

Le mystérieux Bryan a rappelé et ils sont venus en métro. On s’est tout de suite bien entendus. Ils ont squatté dans le salon au premier mais on a passé la soirée dans ma chambre cradingue. Comme eux, j’avais une contrebasse et comme eux je portais une banane. Ça crée des liens. Et je savais tout du rock cinquante du moment à Londres. Ils ont tout de suite aimé mes dessins, mes BD, “mes livres de Tintin” qu’ils appelaient ça et Slim Jim le batteur m’a demandé illico de lui dessiner un tatouage. Bryan et Slim Jim étaient déjà tatoués des pieds à la tête comme des Yakuzas. Je me souviens que Bryan m’a demandé à écouter du bon rock anglais. Visiblement il n’était pas trop au courant de ce qu’il se passait à Londres et voulait entendre des vieux rocks anglais. Je lui ai mis “Gloria” de Them, des Irlandais, tiens. On a sympathisé. Je les ai invités au restau le lendemain et je les ai présentés à mon coiffeur, James Cuts, à Kensington Market pas loin de chez moi. Il leur a vendu de la gomina Nu-Nile pour leur pompadour, c’est comme ça qu’ils appelaient leur banane format XXL. Ils étaient rock à fond et venaient tenter leur chance à Londres, je trouvais ça courageux mais je me foutais pas mal de leur musique. J’étais bienveillant avec eux c’est tout. Il y avait déjà de bons groupes de rockab à Londres, j’écoutais souvent le nouvel album de Whirlwind, je venais justement de publier une chronique de leur album dans Best, j’étais sur le coup et ils ne faisaient pas le poids à en juger par leur cassette. Ils ont dormi chez moi à l’arrache et ont laissé deux trois bagages. Ils m’ont aussi demandé de retrouver le clodo des étoiles Peter McCarthy, qui avait quand même promis de les loger.

Le hasard a voulu que je sois, ce jour-là (mai 1980), en train de négocier un entretien avec Mick Jagger. Son attachée de presse, Claudine Martinet, était une Française, on était potes et elle me filait ses meilleurs plans.

Je lui ai raconté au téléphone qu’un groupe de rockabilly venu de New York avec de grandes bananes avait débarqué chez moi la veille. À ma surprise, elle a tout de suite été très intéressée. “Envoie-les moi” a-t-elle bramé. J’ai donc dit aux Cats de l’appeler et j’ai filé son numéro à Bryan, qui n’avait pas l’air du tout intéressé. Il voulait surtout trouver où crécher.

J’avais filé son numéro à Bryan donc j’ai aussi dit à Claudine d’appeler Padovani, puisqu’il était pote avec l’Irlandais. Pado saurait peut-être où était son acolyte. Claudine connaissait Henry Padovani et surtout son épouse suédoise Kristina Adolfsson, qui était journaliste de rock comme moi. Henry était bien en contact avec Peter, il me l’a confirmé et a aiguillé Peter vers les Cats via Claudine comme entendu. Elle m’a appelé une semaine plus tard : “Passe me voir !”. Quand l’attachée de presse des Stones te demande de passer à son bureau trois jours avant ta rencontre avec Mick Jagger, tu y cours ventre à terre. Elle avait adoré les Cats et avait déjà monté une séance de photos avec eux. Les clichés étaient magnifiques. Elle croyait en eux. Ils lui avaient joué un truc je crois et elle avait écouté la maquette. Elle voulait voir ce que ça donnait sur scène et m’a dit : “Regarde bien ce que je vais faire. Tu n’es pas près de l’oublier.” Elle a appelé un genre de milliardaire, un type qui avait une chaîne d’hôtels. Il s’appelait Kay. “Ah salut Kay, dis-donc, j’ai un petit service à te demander. J’ai un nouveau groupe encore inconnu, là, ta fille de quinze ans va les adorer ! Tu m’avais dit de t’avertir s’il y a avait un bon plan : et bien c’est maintenant ! Est-ce que tu peux me trouver un appartement où les loger ? Tu as bien ça sous le coude ? Ils débarquent de New York.” Et Claudine a ajouté : “au fait on a décidé de changer le nom du groupe. À partir de maintenant, ils s’appellent les Stray Cats” (les chats errants).

Et le Kay s’est pointé en décapotable grand format avec sa gamine sous le bras. C’était fin mai ou début juin 80. Je n’invente rien. On est allés faire une sortie touristique au London Dungeon, le musée des instruments de torture du Moyen-Âge en plein Londres. J’ai suivi en Mobylette la chignole de luxe de Kay où s’étaient entassés les Cats. Tout s’est bien passé. La petite était ravie. Puis nous sommes allés à l’appart, qui n’avait aucun meuble si je me souviens bien. Kay nous a laissés là. Les Cats se sont mis à jouer assis par terre. Ils étaient en train de composer une chanson, “Storm the Embassy” sur la prise d’otages à l’ambassade d’Iran de Londres. Jim avait des baguettes et tapait sur un Bottin. Ils travaillaient aussi un nouveau truc sur les bagarres mods contre rockers : “Rumble in Brighton.” Un futur chef-d’œuvre. Je me suis dit qu’ils avaient de la chance d’avoir Claudine dans la poche. Kay a tout arrangé. Je suis rentré dans mon squat pourri en Mob. Ils sont revenus chez moi chercher des bagages. Slim Jim m’a demandé de lui dessiner un logo pour sa batterie. Je l’ai fait et il est revenu le chercher ravi. Kay leur a avancé un peu de fric aussi. Ils ont loué une contrebasse et une batterie.

Claudine les a testés incognito dans un pub de l’est de Londres. Elle m’a appelé : “ils sont formidables ! Ils joueront la semaine prochaine au Dingwall’s”, une boîte restau archi rock de Camden Town, dans le nord de la ville, mon club préféré où j’avais vu Muddy Waters avec Clapton, Motörhead, Little Bob avec Johnny Thunders, Wilko— J’y suis allé bien sûr.

Claudine avait invité toutes les maisons de disques de Londres pour qu’ils découvrent ses nouveaux protégés. J’en revenais pas. Je me suis envoyé un hamburger à une table et je ne me suis même pas levé pour voir le groupe, blasé que j’étais. Je m’en foutais. Mais très vite, le restau déjà à moitié vide s’est complètement vidé. Tous les clients fonçaient devant la scène, où ça bardait. Alors je suis allé voir. Brian Setzer en personne était là, impérial, sa Gretsch modèle G6120 Eddie Cochran en bandoulière. Il n’avait même pas de bandoulière, en fait, mais une vieille ficelle rouge effilochée qu’il avait apportée de chez lui à Massapequa, Long Island. Il était extraordinaire, déjà virtuose. “Stray Cat Strut.” La grande classe. “Rock This Town.” Il avait à peine vingt ans. Jim jouait debout et il grimpait sur la grosse caisse où figurait mon logo en poussant des cris sauvages, tout en continuant à jouer. Il portait déjà mon tatouage où l’on pouvait lire son nom “Slim Jim” au centre d’une batterie. Lee Rocker était une pointure de la contrebasse, il slappait comme un pro et chantait au quart de poil. Les Cats étaient sapés comme des légendes, mi punks, mi rockabilly, pompadour au vent. En dix minutes ils ont retourné le Dingwall’s. Je n’en revenais pas. Rien à voir avec la maquette d’endormis que Peter m’avait filée. D’ailleurs ils ne voulaient plus entendre parler de lui. Ils avaient trouvé un manager anglais, le barman du rade où ils jouaient à Long Island, le TK’s, qui venait juste de rappliquer lui aussi ! Dès le lendemain les maisons de disques se battaient pour les avoir. Ils ont signé avec Arista contre un gros tas de dollars les jours suivants. J’étais sur le cul.

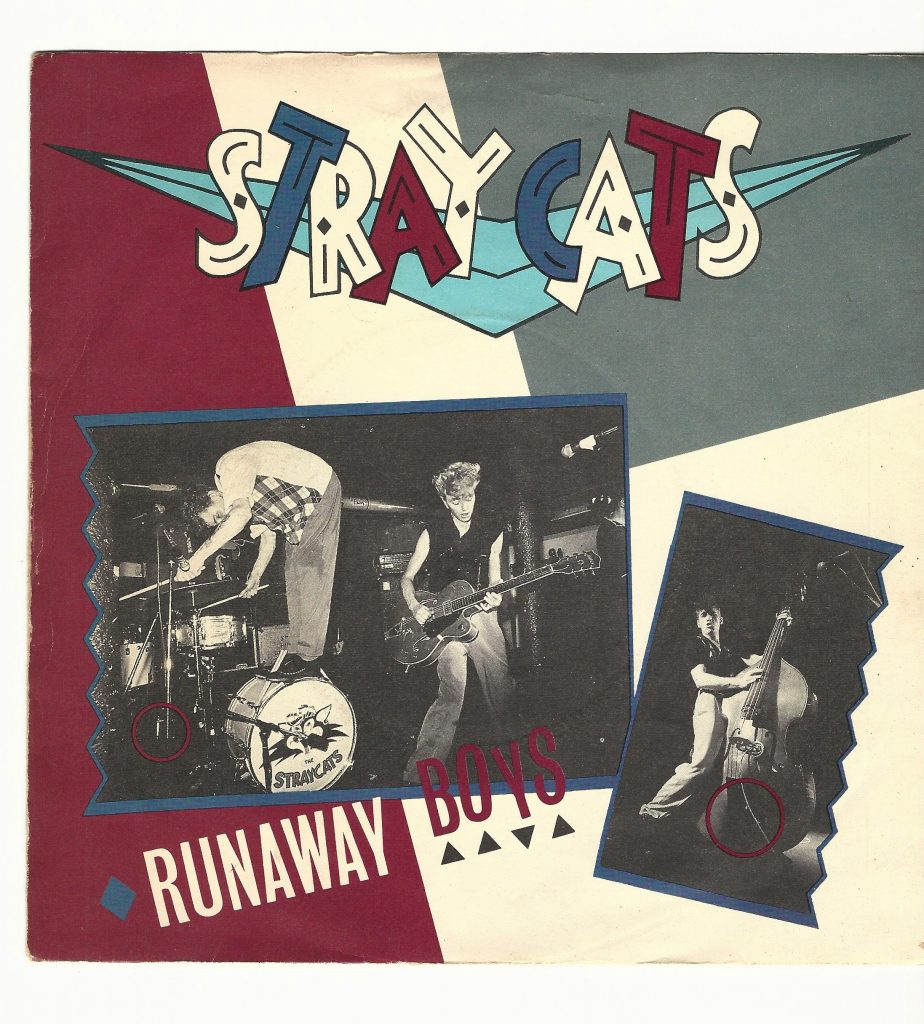

Les gamins ont joué au Fulham Greyhound la même semaine. J’ai appelé mes amis des Pretenders pour leur dire de ne pas rater ça. Pete, leur bassiste motard, s’est pointé avec deux Hell’s Angels, qui ne les ont plus quittés. Chrissie est arrivée avec un type qui me disait quelque chose. On s’est serré la main. “Je te présente Ray” — son nouveau copain. C’était carrément le chanteur des Kinks, Ray Davies. Les Stray Cats ont emballé tout le monde sur le champ. En quelques jours ils ont fait sensation dans Londres. Brian était incroyable. Il chantait “You Can’t Hurry Love” des Supremes comme un dieu et jouait comme personne avant lui — et après lui. Quand ils ont balancé “Stray Cat Strut” je me rappelle avoir dit à Claudine que ça devrait être leur premier single. Elle a répondu que non. Et ils ont joué “Runaway Boys” et son riff piqué à “My Baby Just Cares for Me.” Ce fut leur premier disque, produit par Dave Edmunds, un autre grand guitariste, quelques semaines plus tard. “Stray Cat Strut” est sorti en troisième et a fait un malheur.

Claudine a arrangé une première partie d’un groupe de funk pas très connu à The Venue, une plus grande salle cette fois, toujours pour les tester. Pas de problème : ils ont mis le feu. Et cette fois Claudine, impériale, avait invité les Pretenders au complet, plus Mick Jagger, Keith Richard venus avec une poignée de mannequins premier choix en tenue légère et s’étaient calés à une table. Quelques semaines plus tard, les Stray Cats étaient en couverture du New Musical Express, merci Claudine, et ils étaient bombardés groupe de rock de la décennie. J’ai évidemment écrit le premier article paru en France sur eux, illustré par une photo prise lors de la toute première séance de juin 1980. Tous mes lecteurs ont cherché le disque : mais il n’y en avait pas encore.

Les Stray Cats sont vite devenus célèbres. Brian Setzer s’est depuis imposé comme l’un des plus grands guitaristes de sa génération. Il a continué à utiliser mon logo de temps en temps malgré une embrouille de droits.

Il a beaucoup contribué à m’inciter à bosser la guitare et je suis devenu chanteur guitariste semi-professionnel. Quelques mois plus tard à la demande d’Antoine De Caunes j’ai présenté les Cats sur la scène du Palace à Paris, où ils ont été filmés pour une émission spéciale Stray Cats de Chorus durant une heure entière pendant laquelle je les ai interviewés avec Antoine, sans oublier Jacky en train de faire le con déguisé en travesti :

https://www.youtube.com/watch?v=c3OOFgASwYw…#!

À la demande de Maxime Schmitt chez Arista France j’ai bientôt écrit les notes de pochette du “Best Of Stray Cats 20/20” illustrées par un de mes dessins qui les représente auprès de la Chevrolet Bel-Air de Brian vers chez lui à Long Island, pas loin du bar TK’s où ils avaient fait leur débuts. On est restés en contact depuis et la dizaine de dessins que j’ai faite pour eux sont réunis dans mon album de BD Rock and roll comics – mes années Best (Tartamudo) ! Je les vends ici dédicacés.

Et bien sûr l’affiche du logo originel des Stray Cats est dispo sur ce site en édition limitée.

Bruno BLUM

11 décembre 2022